KMU SCIENCE

입안에서 펼쳐지는

맛의 판타지아

- 혀끝의 과학, 미각의 세계 -

(바이오발효융합학과 이영석 교수)

요즘 젊은이들 사이에서는 소위 핫플의 맛집들을 찾아다니는 것이 트렌드가 된지 오래다. 굳이 미식가가 아니어도 대다수의 현대인들은 클래식이나 재즈가 흘러나오는 분위기 좋은 레스토랑이나 펑키한 음악에 흥겨운 분위기의 캐주얼한 맛집, 할머니 손맛의 푸근한 노포에서 맛있는 음식을 혀끝으로 즐기며 오감을 만족시키는 경험을 하게 된다. 이처럼 우리 삶의 일부가 된 미식 문화 추구의 원동력이자 가장 주요한 감각인 미각에 대해 좀 더 알아보자.

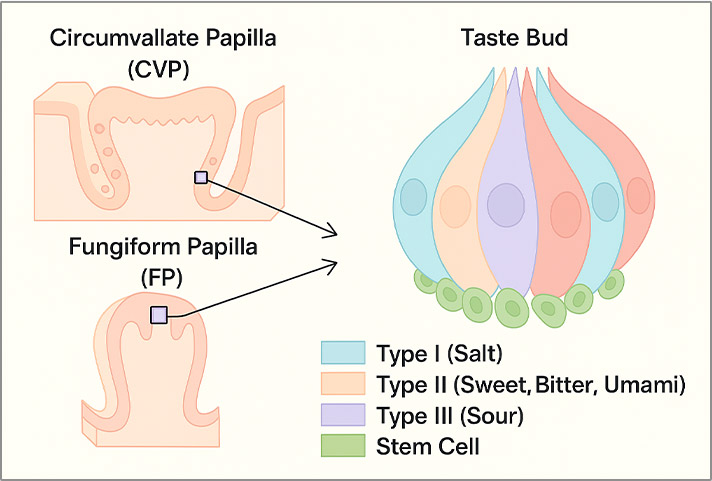

우리의 혀에는 미각 수용체 세포 묶음으로 구성된 양파 모양의 미뢰가 존재하며, 기본 맛이라고 할 수 있는 단맛, 쓴맛, 감칠맛, 신맛, 짠맛을 복합적으로 느끼게 된다.

맛의 비밀

단맛과 감칠맛은 영양분 탐색을 위해 좋아하는 맛으로, 쓴맛은 독과 같이 생존에 위험한 것을 감지하기 위해 진화해 온 것으로 생각된다. 때문에 아이들이 쓴 커피를 싫어하는 것은 당연한 인간의 본성이다.

인간은 쓴맛을 내는 식물을 다른 맛과 블렌딩하여 그 향기와 맛을 함께 즐기면서 취향이 변하게 된다고 생각된다. 어린 시절 쓴 약을 먹을 때면 꿀 한 숟가락으로 쓴맛을 중화시키던 기억이 있을 테다. 실제로 우리 뇌는 상대적으로 약한 맛을 강한 맛으로 말초신경 수준에서 억제 시킬 뿐만 아니라, 중추신경에서도 서로 영향을 준다고 알려져 있다.

매운맛

사회적으로 매운맛을 즐기는 경향이 많은데, 매운맛은 보통 맛으로 분류하기보단 통각으로 분류한다. 매운맛 감지 센서는 TRPV1라는 센서가 작동하게 되는데, 같은 센서가 42도씨의 뜨거운 온도에 의해서도 반응을 한다.

아이러니하게도 영국 사람들은 한 단어인 “hot”으로 매운맛과 뜨거운 온도를 표현하지만, 관련 연구는 데이비드 줄리어스 박사에 의해 20세기 후반에 발견이 되어, 2021년에 노벨 생리의학상을 수상하게 되었다. 또한, 우리가 맨솔을 바르거나 맛을 보면 시원하다는 느낌을 갖게 되는데, 이 또한 TRPM8이라는 시원한 온도에 반응하는 센서가 함께 반응하기에 우리의 뇌는 같은 것처럼 인식하게 되는 것이다.

맛의 다양성

날아다니는 새는 TRPV1이 기능을 하지 못하기 때문에 매운맛을 느끼지 못한다. 판다와 물고기는 감칠맛을 못 느끼고, 고양이는 단맛을 못 느낀다고 알려져 있다. 재미있게도 초파리도 새처럼 매운맛을 못 느끼지만, 그 외 기본 맛을 인간과 유사하게 감지할 수 있다.

최근 초파리를 활용한 미각 연구가 활발하게 이루어졌으며, 이를 통해 동물이 왜 김빠진 맥주를 싫어하는지, 중금속의 맛, 알칼리 맛 등이 새롭게 알려지게 되었으며, 본 실험실에서 칼슘 맛 센서를 최초로 보고한 바 있다.

미각수용체의 다양한 기능

혀끝에만 존재할 것으로 생각되던 미각수용체가 기도, 장, 신장, 뇌를 포함한 다양한 기관에서 식욕 조절, 면역 반응, 에너지 항상성 조절 등 다양한 기능에 관여하기에 질병 치료에 대한 새로운 신약 타깃으로 떠오르고 있다.

미각 장애

미각에 문제가 생겨 맛을 정상적으로 인지할 수 없는 상태로 맛을 이상하게 느끼는 것뿐 아니라 맛 자체를 못 느끼는 경우가 있다. 무엇보다 노년이 되면서 오감 능력이 점점 떨어지면서 생기는 퇴화 중 하나로 음식의 간을 잘못 맞추는 경우가 많은데, 이는 특히 짠맛 감지 이상이 주요한 영향을 주는 경우가 많다.

미각 장애는 외부 환경 인지 능력 저하의 한 잣대로 학습과 기억이 관련한 뇌 중추와의 연계성에 있어서 치매 진행 가능성이 있을 뿐 아니라, 비만과 당뇨를 유발할 수 있으므로 관련 건강 관리에 소홀하면 안 된다.

고려대학교 학사, 카이스트 생명과학과에서 석사, 박사학위를 취득하고, 존스홉킨스 의과 대학 생화학과에서 박사 후 연구원, 연세대학교 치과대학 연구조교수를 거쳐 2013년 국민대학교 과학기술대학 바이오발효융합학과 교수로 부임했다.