KMU ARTS

“이미지의 초대”

(미술학부 김희영 교수)

인류가 언제부터 이미지를 만들기 시작했고 왜 만들었는지에 대한 정확한 역사적인 근거를 찾기는 힘들다. 그러나 동서고금을 막론하고 사물을 실제처럼 재현하는 사실적인 이미지와 형태는 높이 평가되어왔다. 그렇다면 사실주의가 예술 작품의 우수함을 판단하는 가장 중요한 기준인가? 그리고 예술에서 사실주의는 얼마나 중요하며 어떤 의미가 담겨 있는가? 와 같은 궁금함이 생긴다. 우리는 디지털 복제가 만연해 있고 더욱이 인공지능을 활용한 재현의 기술이 고도로 발전해 가는 시기를 살면서도 실제와 유사하게 재현한 이미지를 보면 여전히 감탄하는 경향이 있다.

▲ [도 1]

역사적으로도 실제 자연물과 닮게 재현하는 것이 최고의 예술가를 판단하는 기준인 것처럼 여겨져 사실적으로 그리는 화가들에 대한 전설과 같은 이야기들이 전해온다. 기원전 5세기에 활동했던 고대 그리스의 화가 제욱시스(Zeuxis)와 파라시우스(Parrhasius)는 눈을 속일 정도로 매우 사실적으로 그렸던 것으로 잘 알려져 있다. 그들의 작업은 남아있지는 않으나 로마의 학자인 플리니우스(Pliny the Elder)의 글을 통해 두 거장이 눈속임 기술(trompe l’oeil)을 겨루었던 일화가 전해진다. 제욱시스는 포도송이를 아주 사실적으로 묘사하였고, 이것을 본 새들이 포도 그림을 향해 날아왔다. 그는 자신의 실력을 매우 자랑스럽게 생각하면서 파라시우스에게 그의 그림을 볼 수 있도록 커튼을 걷어 달라고 요청하였다.

그러나 파라시우스가 보여준 것은 커튼으로 덮혀있는 그림이 아니라 커튼을 그린 것이었다. 제욱시스가 새의 눈을 속였다면 파라시우스는 제욱시스의 눈을 속였던 것이다. 한국의 역사에도 사실적인 그림으로 유명한 신라의 솔거가 그린 소나무에 새들이 날아와 앉으려다 벽에 부딪혀서 떨어졌다는 이야기가 전해지고 있다.

이처럼 보는 이의 눈을 속일 정도의 기술로 자연을 화면에 이미지로 그려내는 것이 예술의 최고의 목표라면, 우리는 사실적으로 재현되지 않은 수많은 작품을 보고 실망할 것이다. 이에 우리는 사실적인 재현의 가치에 대해 다시 한번 생각해 보게 된다. 그럼 인류 최초의 예술품으로 여겨지는 오스트리아 빌렌도르프(Willendorf)에서 발견된 작은 조각상을 돌아보고 생각해 보자. (도 2)

▲ [도 2]

1908년에 비엔나 서쪽에 위치한 빌렌도르프 지역에서 발굴된 이 조각상이 만들어진 시기는 기원전 약 28,000-25,000년 경으로 추정된다. 한 손으로 들고 다닐 수 있을 정도의 작은 이 석회암 조각상은 11cm 정도의 크기이다. 구석기 시대에 만들어진 이 조각상과 유사한 형태의 조각상들이 주변에서 다수 출토되었고 40개 정도가 온전한 형태로 출토되었다. 대부분 여인상이었던 이 조각은 출토된 지역의 이름을 따라 <빌렌도르프의 비너스 (Venus of Willendorf)>로 불려진다.

눈코입의 형상이 삭제된 두상, 몸체 뒤로 감추어져서 잘 보이지 않는 팔, 왜소한 다리에 비해 돌출하듯 과장된 가슴, 배, 엉덩이 등의 과장된 몸의 형태로 인해 아이를 가진 여성의 몸을 연상시켜 다산을 기원하는 여신을 구현한 것으로 추정되는 조각상이다. 인체 중 특정 부분들을 선별하여 강조하는 반면 다른 부분들은 과감하고 철저하게 생략한 조각상을 볼 때, 이 시기의 조각가는 사실적으로 표현하는 것을 중요하게 생각하지 않은 듯하다. 발이 없는 작은 이 조각상은 세워두고 보기 위한 것이 아니라 유목의 시기에 손쉽게 가지고 다닐 수 있도록 제작되었다.

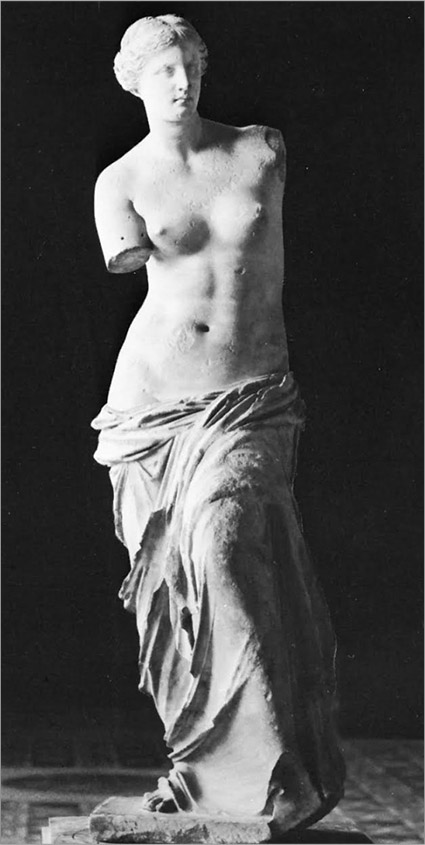

한편, 이 여인상에 ‘비너스’라는 명칭이 붙여진 것이 흥미롭다. 왜냐하면 비너스는 미의 전형으로 알려져 있고 <밀로의 비너스(Venus de Milo)>를 연상시키기 때문이다.(도 3) 기원전 150년경에 대리석으로 만들어진 이 여인상은 1820년에 멜로스(Melos) 섬에서 파편으로 발굴되어 양팔이 없는 형태로 복구되어 1821년에 프랑스의 루브르 미술관에 기증된 이래로 고대 걸작의 위상을 유지하고 있다. 이 여인상은 고대 그리스의 미와 사랑의 여신인 아프로디테(Aphrodite) 혹은 비너스(Venus)를 재현한 것으로 여겨져 이상적인 미의 전형으로 평가된다. 고결함과 완벽함을 보여주는 장중한 이 조각은 사실주의에 기초하면서도 이상적인 비례와 조화를 위해 선별적으로 ‘왜곡’하여 실제의 인체에서는 관찰될 수 없는 완벽성을 구현하고 있다. 이러한 비너스가 여인상의 이상적인 전형으로 확립됨으로써, 88년 후 빌렌도르프에서 발견된 작은 여인상이 형태적으로는 많은 차이를 보이지만 ‘비너스’라는 명칭으로 불려졌다.

▲ [도 3]

동일한 명칭을 공유함에도 불구하고, 이 두 여인상은 다른 시기와 다른 지역에서 제작한 다른 예술가들의 독특한 선택과 의도의 차이를 극명하게 보여준다. 사실적인 재현과 조화로운 조형성을 보여주는 밀로의 비너스가 빌렌도르프에서 발굴된 조각상보다 우수한 작품인가? 두 여인상 모두 정도의 차이가 있으나 독자적인 왜곡을 보여주고 있어 어떤 것이 더 자연에 충실한 사실주의를 보여주는지를 속단하기는 힘들며, 무엇보다도 각 시기에 두 조각상이 가지는 사회적, 문화적, 상징적인 중요성의 우위를 가릴 수 없다.

이처럼 외양적인 사실주의가 작업의 우월성을 평가하는 주요 기준이 되기 힘들다. 오히려 예술 작품은 우리가 작품을 통해 만나게 되는 새로운 세계에 대한 호기심을 불러일으키며, 다양한 문화에서 가져온 다채로운 기억을 창의적으로 발견해 나가도록 우리를 초대한다.

Captions of the image

도 1 J.J. von Sandrart, Zeuxis and Parrhasius (Parrhasius deceives onlookers with a painting of a veil over a painting, and birds with a painting of grapes), etching, 1683.

도 2 The Venus of Willendorf, limestone, c.11cm in height, 28,000-25,000 B.C.

도 3 Alexandros of Antioch-on-the-Meander, Aphrodite (Venus de Milo), marble, c. 200cm in height, Greece, c.150 B.C.

서울대학교 영어영문학과 학사 및 동대학원 미술이론 석사, 미국 시카고대학교 서양 미술사 석사를 거쳐 아이오아대학교 서양미술사 박사학위를 받았다. 2009년 국민대학교 예술대학 미술학부 교수로 부임했으며, 서양미술사학회장 및 한국미술이론학회장 등을 역임했다.