KMU TRIP

시절(時節)마다 아름다운

북한산과 북한산성

(한국역사학과 홍영의 교수)

▲ 그림 1. 북한산성(경기도 제공)

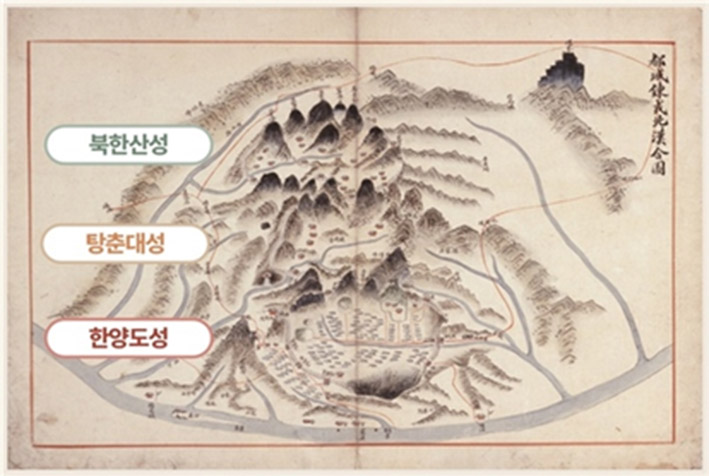

우리 학교에는 ‘북한산’이 있다. 북한산은 서울(한양)의 진산(鎭山)으로, 서울에서 남산, 한강과 함께 서울을 상징하는 대표적인 랜드마크이다. 서울의 허파이자, 휴식처인 북한산을 서구인들은 무척 부러워하며 산에 오른다. 북한산은 1983년 4월 2일에 국립공원으로 지정되었으며, 세계인과 한국 사람이 가장 많이 찾는 명산이자, ‘한양의 수도성곽’으로서 세계문화유산 등재 추진하고 있는 북한산성과 탕춘대성이 위치하고 있다.

백두산·지리산·금강산·묘향산과 함께 우리나라 오악(五嶽)에 포함되는 명산으로, 오악 중 유일하게 서울에 위치하고 있다. 또한 북한산 내의 북한산성은 우리나라 대표 산성으로 사적 162호인 국가문화유산이며, 북한산국립공원은 서울에 위치한 유일한 국립공원이다. 때문에 사계절 내내 아름다운 경관을 가진 우리 학교는 시절마다 탄성을 자아낸다. 한마디로 복받은 학교이다.

우리 학교에서 북한산을 올라가는 코스는 크게 2가지로 나누어 볼 수 있다. 하나는 북악터널 옆을 통해 올라가는 방법이고, 다른 하나는 국민*인만이 아는 조형대학 뒤쪽에 있는 비공식적인 오솔길(?)을 이용하는 방법이다. 두 길 모두 어차피 나중에 하나로 만나기 때문에 어느 등산로를 택해도 북한산을 즐기기에는 충분하다. 그리고 북한산 둘레길 5구간인 ‘명상길’을 따라 보국문 코스 쪽으로 내려와 ‘정릉북한산국립공원입구’에서 1020버스를 타고 국민대로 돌아오면 된다.

▲ 그림 2. 북한산성 대남문 및 성벽 모습(고양시 제공)

우리나라는 ‘산성의 나라’라고 할 정도로, 많은 산성이 있다. 산성은 오천년 역사와 함께 때로는 영광의 장소로, 때로는 치욕의 장소로 우리와 생활을 같이한 역사의 현장이기도 하다. 그런데, 우리 가까이에 있는 북한산과 북한산성을 얼마나 알고 있을까?

우리 학교 후원이자 뒷산인 북한산은 서울시 강북구·도봉구·은평구·성북구·종로구와 경기도 고양시 덕양구·양주시·의정부시의 경계에 걸쳐있다. 북한산은 서울과 경기도를 획분하고 8개의 시구를 가를 정도로 지역적 범위가 매우 넓다. 또한 북한산은 역사적으로 부침이 많았던 지역에 위치하였기에 고대 이후로 정치적, 군사적으로 중요한 전략적 요충지였다. 그런 만큼 북한산은 시기별로, 그 지역을 차지했던 나라별로 다양한 이름으로 불렸고 그 중요성도 차이를 드러냈다.

북한산은 우리나라 역사에서 처음으로 마한 땅이었는데, 백제가 한강에 도읍을 정한 이후 점차 영토를 확장하여 황해도 남부에 이르렀다. 북한산은 백제 땅이 되면서 그 지역은 당시 ‘한산(漢山)’이라 불렸고 산 이름은 부아악(負兒嶽), ‘횡익(橫嶽)’이라 했다. 백제로서는 북한산이 고구려와의 국경선이기도 하였다. 이후 5세기 고구려가 도읍을 평양으로 옮긴 뒤 남진 정책을 추진하면서 북한산은 고구려 영토가 되었고 한산군(漢山郡)이 설치되어 편제되었다. 이번에는 고구려로서는 한강과 더불어 북한산이 백제와 신라의 공격을 방어하는 보루가 되었다. 그러나 6세기 이후 북한산 영역은 신라의 영토로 다시 바뀌었고 새롭게 한주(漢州)가 설치되었으며, 북한산의 이름 또한 아이를 업고 있는 것 같다고 하여 ‘부아산(負兒山)’으로 바뀌었다.

고려 때는 부아봉(현 인수봉 810.5m), 중봉(현 백운대 835.6m), 국망봉(현 만경대 800.6m) 등 세 봉우리가 모여 있다고 하여 ‘삼각산(三角山)’으로 불렸다. 조선시대에 들어와서도 삼각산이란 이름이 널리 사용되었는데, 1711년 북한산성을 축성하면서 ‘북한산(北漢山)’으로 불리다가 일제강점기를 거치면서 그대로 쓰였다. 조선시대에 북한산은 ‘화산(華山)’, ‘화악(華岳)’이란 별칭으로 불리기도 했다. 북한산은 신라 진흥왕과 고려 현종을 비롯한 그의 후계자들, 조선 숙종과 영조, 정조가 걸어 올랐던 산이다.

북한산은 예로부터 천자(天子)가 하늘에 제사를 올리는 신령한 성소(聖所)인 오악(五嶽)에 포함되는 중악(中嶽)으로 불리며, 국가 차원에서 제사가 행해졌고 많은 사원(寺院)이 조성되었다. 불교적인 시각에서도 신성한 곳으로 인식되었다. 특히 조선 후기에는 북한산성 수축과 더불어 수많은 사찰이 창건되었다.

▲ 그림 3. 1745년에 발간된『북한지(北漢誌)』에 실린 북한산성도

북한산성은 백제 개루왕 5년(132)에 세워진 곳으로, 11세기 초 거란의 침입이 있을 때 현종이 고려 태조의 관을 이곳으로 옮겨 오기도 했고, 현종이 즉위 이전 어린 시절에는 신혈사(神穴寺, 진관사 추정)에 의탁되기도 했다. 고려 고종 19년(1232)에 몽골군과의 격전이 있었고, 우왕 13년(1387)에 성을 다시 고쳐 지었다. 조선시대에 임진왜란과 병자호란 이후 도성 외곽을 고쳐 짓자는 의견이 일어나 숙종 37년(1711) 왕명으로 토성을 석성으로 수축하였다.

성의 규모는 대서문, 동서문, 북문 등 13개의 성문과 불을 피우던 곳으로 동장대, 남장대, 북장대가 있었다. 성내에는 중흥사를 비롯한 12개의 사찰과 99개의 우물, 26개의 작은 저수지, 그리고 8개의 창고가 있었다. 현재 북한산성에는 삼국시대의 토성이 약간 남아있기는 하나 대개 조선 숙종 때 쌓은 것으로, 대서문과 장대지·우물터·건물터로 생각되는 방어시설 일부가 남아있다.

이 지역은 고구려, 백제, 신라가 서로 차지하기 위해 쟁탈전을 벌였던 곳이며, 고려의 남경과 조선시대에는 한양도성을 지키는 중요한 곳이었다. 북한산성 행궁은 조선의 행궁 가운데 하나로 북한산성 내부에 위치하고 있었다. 북한산성 행궁은 남한산성 행궁, 강화행궁과 더불어 전란을 대비한 임시궁궐이며, 도성 방어의 의지를 표출하기 위해서 축조된 것으로 다른 행궁과는 다른 의미를 지니고 있는 중요한 문화유적으로 역사적·학술적 가치가 크다.

본래의 북한산성 행궁은 일제강점기를 거치면서 완전 파괴되어 소실됐고, 현재는 그 터만 남아있다. 북한산성 행궁지는 2007년 사적 제479호로 지정되었다. 2014년 행궁지 발굴이 이루어졌다.

▲ 그림 4.「도성연융북한합도(都城鍊戎北漢合圖)」(서울대학교 규장각 소장)

탕춘대성(서울시 유형문화재 제33호)은 숙종 연간의 ‘도성전수론(도성 자체에서 싸워서 지키자)’ 개념에서 시작된 도성의 외성 개념의 방어시설로 한양도성 재수축(숙종 30, 1704년)과 북한산성의 축성(숙종 37, 1711년)을 계기로 축조한 성곽이다. 탕춘대성은 한양 도성민들이 북한산성으로 입성하는 시간 동안 피난민을 보호하고 내부(평창동)에 피난 식량과 물자를 보관하는 연결로 역할 수행한 성곽으로 성곽의 70%가 북한산에 30%가 인왕산에 소재하고 있다.

▲ 그림 5. 탕춘대성 홍지문 및 오간수문(서울역사박물관 한양도성연구소 제공)

현재 문화유산청으로부터 한양도성-탕춘대성-북한산성을 연계하여 ‘수도성곽과 방어산성과 축성기술이 어떻게 발전되어 왔는지를 상징적으로 보여주는 탁월한 사례’라는 ‘도성방어 시스템의 완성’을 탁월한 보편적 가치로 권고 받은 이후 고양시(경기도, 경기문화재단)와 서울시는 2021년 원팀을 꾸렸고, 2022년 12월에는 문화재청으로부터 한양도성-탕춘대성-북한산성이 ‘우선등재목록’으로, 2023년도 4월에는 등재후보로 선정되어 예비평가(Preliminary Assessment)를 준비하고 있다.

▲ 그림 6. 국민대 한국학연구소가 서울시와 함께 주관한 2023년 11월의 ‘<한양의 수도성곽> 역사적 가치와 활용’ 학술 심포지움 포스터

아마도 늦어도 2026년에는 분명히 세계문화유산으로 등재될 것으로 보인다. 우리 학교도 늦기전에 ‘세계문화유산’인 북한산성 및 국립공원 북한산 문화자원의 보존과 활용에 대한 대책을 마련할 때인 듯하다. 국립공원 북한산의 역사와 문화자원 데이터 구축이나, 국립공원 북한산과 문화자원의 홍보 등을 국립공원관리공단(북한산사무소)과 함께 우리 학교가 산학 융복합 사업으로 추진되어지길 기대해본다.

국민대학교에서 학사, 석사, 박사를 졸업하고 2013년 국민대학교 글로벌인문지역대학 한국역사학과 교수로 부임했다. 2007년 개성 궁성 만월대 발굴에 참여했으며, 한국중세사학회장을 역임하고, 현재 농업문화유산 자문위원, 경기도문화유산위원 등으로 활동하고 있으며, 고려시대사를 연구하고 있다.