KMU CINEMA

영화, 엿보기 그리고 비춰보기

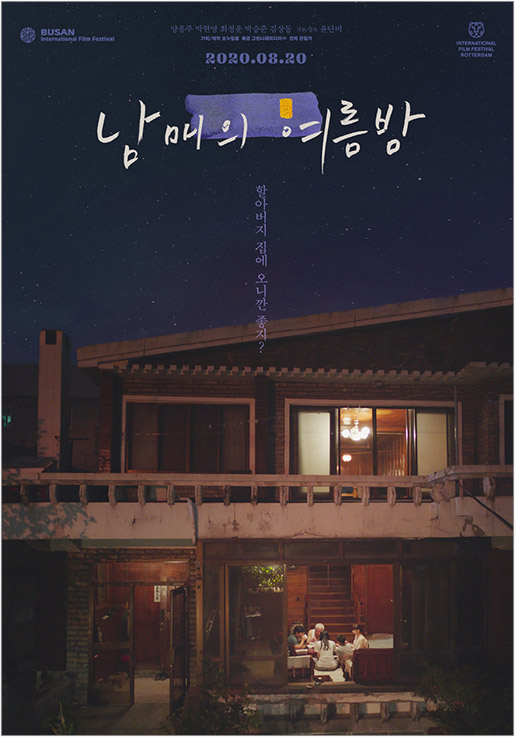

<남매의 여름밤> (윤단비, 2020)

(영화전공 이용주 교수)

ⓒ오누필름

영화는 세상을 엿볼 수 있는 열린 창이고, 우리 자신을 비춰보는 거울이다. 영화는 끊임없이 우리에게 질문을 던진다. 그 질문에는 정답은 없고 모든 것이 해답이 될 수 있다. 그래서 우리는 혼란스러울 수는 있지만 자유로울 수 있다.

ⓒ오누필름

우리가 낯설지 않게 엿보고 자신을 비춰볼 수 있는 영화로 윤단비 감독의 <남매의 여름밤>(2019)를 소개해 본다. 이 영화는 2024 청소년 추천 장편영화 열아홉 편 중 한 편으로 제목을 ‘이사’로 붙였다가 어린 남매와 어른 남매의 이야기를 중의적으로 담아내기 위해 ‘남매의 여름밤’으로 개명한 것이라고 한다. 영화는 현대 우리 사회의 소시민 가족의 고달픈 삶을 사춘기 소녀의 시점으로 그리고 있다. 누구나 겪을 수 있는 가족 간에 벌어지는 미묘한 갈등을 어린 남매, 사춘기 소녀 옥주와 초등학생 동주, 어른 남매, 옥주의 아빠와 고모를 통해 보여주고 있다. 영화에서 가족을 남매로 설정하고 있으나 그것은 세대와 관계없이 형제자매를 포괄한다. 사회의 가장 작은 공동체인 가족에게 일어나는 일들은 누구에게나 크게 다르지 않다. 따라서 누구나 공감이 쉬울 수 있다. 남의 문제가 아니라 자신의 문제로 비칠 수 있기 때문이다.

ⓒ오누필름

어린 남매와 어른 남매의 미묘한 갈등의 유형이 상반된다는 것을 눈여겨볼 일이다. 전자는 금전적 이해관계가 연루되지 않고 유치하게 자존심을 건드리는 일시적 갈등이 있을 뿐 결국은 누나로서 엄마를 대신해 어린 동생을 사랑으로 보듬는다. 그와 달리 후자는 금전적 이해관계가 내포되어 있다. 사춘기에 이른 옥주는 어른 남매의 미묘한 갈등까지는 인지하지 못하나 치매가 시작된 할아버지를 본인의 의지와 관계없이 요양원에 모시려고 결정하고, 할아버지의 집을 팔려는 아빠와 고모를 이해할 수 없다.

이런 일은 우리 주변에서 종종 일어나고 있는 현실이다. 이런 불편한 진실 때문에 영화는 여타의 상업영화처럼 가볍게 즐기기 쉽지 않으나 한 번쯤 볼만한 가치가 있고 의미가 있다. 우리 사회의 고달픈 소시민의 삶을 엿볼 수 있고, 우리의 가족, 형제자매를 비춰볼 기회를 만들어주는 영화일 수 있기 때문이다.

ⓒ오누필름

이 영화는 재개발 지역의 세입자 가족, 독거노인(2023년 통계 65세 이상 1인 가구수 199만 3천)의 삶, 자신의 의지와 관계없이 요양원에서 삶을 마감하는 고령화 사회의 노인 문제 등과 같은 사회문제를 직접 다루고 있는 것은 아니지만 곳곳에서 엿볼 수 있다.

영화는 그런 사회문제보다는 소시민 가족 자체의 삶에 초점을 맞추고 있다. 더운 여름날 옥주 가족 세 식구는 가정이 흔들리고 있는 고모와 함께 할아버지의 집에서 불편한 동거를 시작한다. 이 집은 어른 남매가 어린 시절을 보낸 집이지만 따뜻한 기억의 장소로 여기기보다는 유산이란 물질적 대상으로 여기고 있다. 할아버지의 집으로 가는 차 안에서 집이 큰지를 묻는 동주와 달리 옥주는 할아버지에게 간다고 말을 했는지를 묻는다. 사춘기 소녀 옥주는 낯선 할아버지의 집으로 가는 것이 편하지 않은 것이다. 사정을 정확히 알 수는 없으나 옥주와 동주 남매는 할아버지를 만난 지 오래되어 아빠가 손녀 손자를 소개하는 지경에 이른 것이고, 할아버지는 무표정하게 말없이 바라볼 뿐이다. 이 장면으로 영화는 우리에게 부모와의 만남, 할아버지와 할머니와의 만남, 즉 가족과의 만남을 비춰보게 만들고 있다.

여름날 사춘기 소녀 옥주는 할아버지의 집, 뜻하지 않은 짧은 동거 속에서 이해하기 어려우나 미래에 닥칠 수도 있는 어른들의 미묘한 갈등을 간접적으로 겪게 되는 즐겁지 않은 성장을 하게 된다. 그래서 옥주는 장례식장에서 이혼한 엄마가 문상을 왔을 때에도 동주와 달리 잠이 들어 엄마를 만나지 못하고 가족이 함께 행복하게 밥을 먹는 꿈을 꾼다. 옥주는 할아버지의 장례를 마치고 돌아와 밥을 먹다가 갑자기 울음을 터뜨리고 이층 방에서 잠이 든다. 날이 밝았을 때 카메라는 옥주의 잠든 이층 방, 벽에 걸린 할아버지 결혼식 사진, 계단, 옥상, 정원의 초라한 플라스틱 빈 의자로 이동한다. 이 마지막 장면도 옥주가 꿈꾸고 있는 판타지로 비칠 수 있다.

계단의 벽에 비친 한 조각 빛에 흔들리는 나뭇가지 투영, 그것은 마치 <퍼펙트 데이즈>(빔 밴더스, 2023)의 ‘코모레비’를 떠올리게 만든다. 또한 매미 소리가 들리고 빈 의자 위로 나비 한 마리가 날아가는 것을 발견할 수 있다. 그것은 그 자리에 머물던 꽃과 작은 텃밭을 가꾸던 할아버지는 떠났으나 기억의 흔적까지 지워진 것은 아니라는 것을 보여주는 시퀀스이다.

ⓒ오누필름

사랑은 익숙해질 수 있고 옮겨갈 수 있기에 유효기간이 짧을 수 있다. 사춘기 소녀 옥주가 동생과 아빠와 함께 어쩔 수 없이 여름방학을 할아버지 댁에서 지내면서 짧은 시간 동안 친숙해지게 되었으나 갑자기 맞게 된 할아버지의 죽음을 받아들이기에는 버거운 충격일 수 있다. 그녀가 짧은 기간 동안 겪게 된 어른들의 세계, 즉 이혼한 아빠와 동생과 사는 삶, 약간의 치매 증상을 보이는 할아버지를 요양원에 모시려는 어른 남매 아빠와 고모의 결정, 집을 매각하려는 시도, 급기야 맞게 된 할아버지의 죽음 등을 잊기 어려울 수 있다. 아니 옥주에게 충격적인 기억으로 각인될 수 있다. 우리는 가족에 대한 좋은 기억보다 나쁜 기억, 충격적인 기억을 오래 간직하게 된다.

우리가 영화를 제대로 감상하려면 눈과 귀를 열고 주제곡 <미련>의 세 가지 버전, 오프닝의 임아영(1971), 중간 부분의 장현(1972), 엔딩의 김추자(1975)의 노래를 떠올리며 예리한 관찰력으로 옥주라는 인물의 티셔츠에 새겨진 하나의 문장 “Love is so short, forgetting is long.”을 읽어내는 눈썰미가 필요하다. 영화는 한 컷으로 많은 것을 담아 표현할 수 있다. 영화는 프레임이란 창을 통해 남매의 어느 여름을 엿보고 우리 자신을 비춰볼 수 있게 만들고 있다.

프랑스 Nouvelle Sorbonne대학교에서 D.E.A., 성균관대학교에서 불문학&비교문화 전공으로 박사학위를 취득하고, 2015년 국민대학교 예술대학 영화전공 교수로 부임 했다. 주요 활동으로 한국문화예술교육학회 등 여러 학회에서 영화교육 연구를 활발히 진행했으며, 저서와 역서로 『영화, 길을 묻다』(저서), 『장 뤽 고다르의 영화 세계』(공저), 『로베르 브레송』(공저), 『영화미학』(역서) 등 다수가 있다.