KMU SCIENCE

현실을 컴퓨터로 상상하기

‘단백질도 되나요?’

(바이오발효융합학과 서주현 교수)

컴퓨터를 이용한 단백질 디자인: 현재의 상황은?

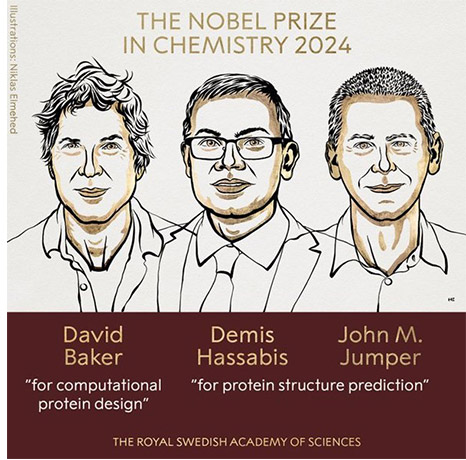

미국 시애틀에 위치한 University of Washington 대학의 David Baker 교수가 컴퓨터를 이용한 단백질 설계에 대한 공로로써 2024년 노벨 화학상을 수상하였다.

David Baker 교수는 20여년 전부터 컴퓨터를 이용한 단백질 설계 연구를 수행하였고, 그동안 많은 발전을 거쳐서 최근의 인공지능을 이용한 단백질 구조예측(로제타폴드), 주어진 단백질 구조를 형성할 수 있는 아미노산 서열 만들기(RFDiffusion, ProteinMPNN) 등에 이르기까지 큰 업적을 이루어 왔다.

▲ 2024년 노벨화학상 수상자들

(Copyright: Niklas Elmehed/The Royal Swedish Academy of Sciences)

필자가 처음 Baker 교수를 본 것은 2006년 제7회 CASP 학회였는데, CASP 학회는 주어진 단백질(실험적으로 밝혀진 단백질 구조는 안 알려주고 아미노산 서열만 알려줌)에 대해 누가 더 정확하게 구조를 예측하는가를 겨루는 학회이다. Baker 교수 연구팀은 그때도 단백질 구조를 가장 잘 예측하는 그룹 중 하나였다. 기억에 남는 점은, 몇 번의 Baker 교수 발표 중 한 번은

“이 부문에서는 내가 기여한 바가 적으니 우리 연구원이 발표하겠습니다”

하고 연단을 내려가는 것이었다. 노벨상 받은 후 나오는 Baker 교수에 대한 기사를 읽어봐도 비슷한 이야기가 많이 나오는 것으로 보아, 원래의 성품이 매우 자상하고 배려심이 있는 성품인 것 같다.

필자는 Baker 그룹에 연구원으로 갈 뻔하다가 다른 학교에 박사연구원으로 갔지만, 2006년 이후로도 효소 관련 학회에서 가끔 만나곤 하였다.

▲ 필자와 David Baker 교수가 2019년

Enzyme Engineering (Whistler, Canada) 학회에서 만났을 때 찍은 사진.

단백질은 생명체의 기본 구성 요소로, 세포의 구조와 기능을 결정짓는 중요한 역할을 한다. 이러한 단백질이 우리 몸에서 다른 단백질과 작용할 때(예, 항체), 혹은 화학반응을 촉매할 때(예, 효소)는 매우 많은 수의 원자들이 서로 끌어당기거나 밀쳐내고, 그리고 두 원자들 간에 전자가 이동하는 등 매우 많은 일이 일어나고 있다.

실험을 통해서 우리가 원하는 단백질을 만들 수도 있지만, 어떤 경우에는 그것이 매우 복잡하고 실험으로 만들기가 어려워서 목적을 달성하기 어려울 때도 있다.

그럴 때는, 우리가 알고 있는 화학의 원리를 바탕으로 원자를 바둑돌 놓듯이 배치시켜 단백질을 만들 수 없나 하는 희망을 품을 때가 있다.

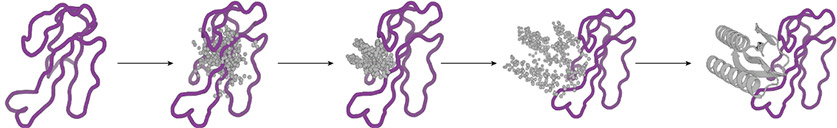

▲ 출처: Institute of Protein Design

단백질 디자인의 필요성

David Baker 교수는 최근 코브라톡신(코브라의 뱀독)에 결합하는 단백질을 설계하여 네이처 지의 2025년 3월호에 논문을 출판한 바 있다.

이 논문을 보면 코브라톡신의 구조를 갖다놓은 후, 인공지능이 코브라톡신에 잘 결합할 것 같은 구조를 그려내고, 마지막으로 인공지능이 그려낸 구조를 실제로 구현할 수 있는 단백질(더 정확하게 말하자면 아미노산 서열)을 설계하는 과정을 볼 수 있다.

▲ 코브라톡신에 결합하는 단백질을 설계하는 과정의 모식도.

보라색이 코브라톡신의 구조이고 회색이 결합 단백질이 생성되는 과정이며

가장 오른쪽 그림의 회색 구조가 완성된 코브라톡신 결합단백질의 구조이다

(출처: Nature 지(https://www.nature.com/articles/s41586-024-08393-x/figures/1))

위 그림에서 보듯이 엄청나게 많은 수의 원자들 간의 상호작용을 컴퓨터는 짧은 시간에 알아내고 원자들이 공간 상에서 어떻게 상호작용할 지까지도 계산해내어 결과적으로 어떤 구조를 이룰지도 알려준다.

불과 10여년전까지만 해도 단백질 디자인은 계산해야 할 것이 너무 많아서 잘 안된다고 했던 것인데, 이것이 불과 10여년 만에 ‘이제 단백질 설계가 쉽게 되는 것 아닌가?’하는 단계까지 온 것은 정말 놀랍다.

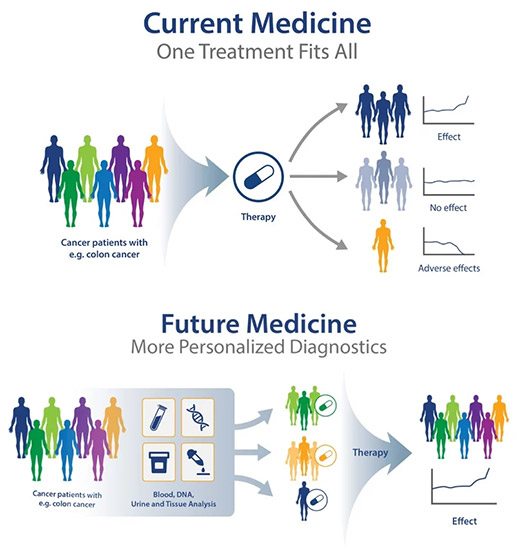

▲ 개인맞춤형 의학(Personalized medicine)은 같은 질병이라도 개개인별로 유전형 등등까지 조사하여

개인에게 맞는 약물/치료법을 제공하고자 한다

(그림 출처: “PDX and Personalized Medicine” by Jody Barbeau PhD).

희망

단백질은 다양한 생물학적 기능을 수행하며, 대부분의 질병은 단백질의 비정상적인 작용에서 비롯된다. 따라서 인공적으로 새로운 단백질을 설계하고 제작할 수 있다면, 암, 당뇨병, 심혈관 질환 등 여러 질병의 치료제 개발을 빠른 시간안에 할 수 있다.

빠른 시간 안에 할 수 있다는 것은 경우에 따라 개인별로 치료제를 따로따로 개발할 수도 있다는 뜻이기도 하다 (개인맞춤의학 (Personalized medicine)). 부디 단백질 설계 기술이 더욱 빨리 발전하여 세상에 아픈 사람이 없기를 희망해본다.

또한, 산업적으로는, 최근에 국회를 통과한 합성생물학 육성법의 목표 중 하나인 효소를 통한 친환경 공정 개발이나, 새로운 백신의 개발 등 다양한 분야에서의 응용이 기대된다.

서울대학교 화학생물공학부에서 학사, 석사, 박사학위를 취득하고, 선문대학교 제약생명공학과 조교수를 거쳐 2019년 국민대학교 과학기술대학 바이오발효융합학과에 교수로 부임했다. 주요 경력으로는 UC San Diego에서의 Postdoc, 삼성석유화학, 삼성종합기술원 등이 있다.