KMU BIO

당신 안에 숨은 작은 우주:

마이크로바이옴의 놀라운 세계

(바이오발효융합학과 곽수량 교수)

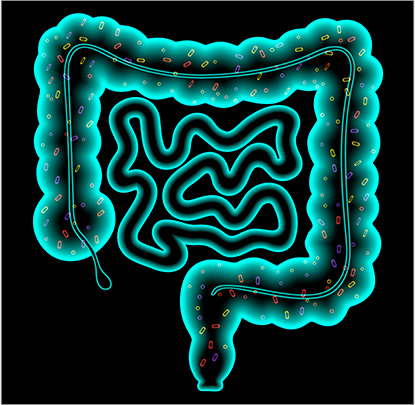

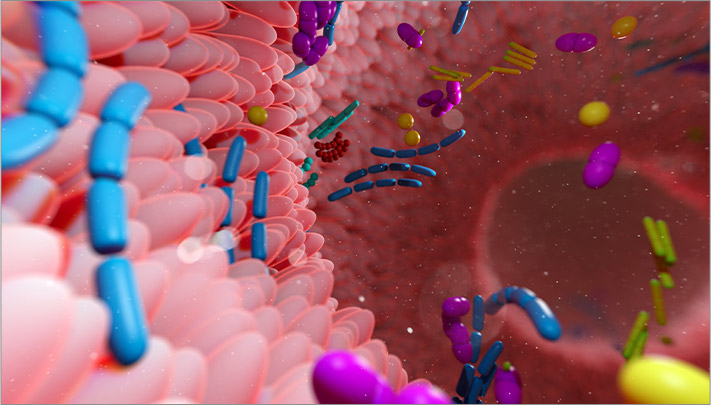

여러분의 몸의 겉과 속에는 셀 수 없이 많은 미생물이 살고 있다. 이 작은 생명체들의 집단이 바로 ‘마이크로바이옴’이다. 마이크로바이옴은 조금 더 구체적으로는 특정 환경 내에 존재하는 모든 미생물(세균, 곰팡이, 바이러스 등)들의 군집 및 그들의 유전체, 그리고 넓게는 그 환경의 조건들을 포함할 수 있는 개념이라고 할 수 있다. 눈에는 보이지 않지만 수 없이 많은 미세한 생명체들이 모여 이루는 이 작은 우주는, 우리 몸의 건강과 우리를 둘러싼 환경에 어마어마한 영향을 미치고 있다.

현대 과학기술의 발전, 특히 차세대 염기서열 분석(Next Generation Sequencing, NGS)과 군유전체(metagenome) 분석 기술의 발달에 힘입어 우리는 점차 이 눈에 보이지 않는 동거인들의 정체를 파악하기 시작했다. 마치 고성능 망원경으로 새로운 별자리를 발견하듯, 과학자들은 우리 몸과 주변 환경 곳곳에 사는 미생물 세계의 지도를 그려가고 있다.

우리 몸의 마이크로바이옴 중 가장 많은 연구가 진행되어온 장내 마이크로바이옴은 단순히 음식 소화를 돕는 것을 넘어 놀랍게도 우리의 기분과 정신 건강에도 영향을 미친다. 과학자들은 이를 ‘장-뇌 축’이라고 부르는데, 말 그대로 장과 뇌 사이에 모종의 소통 창구가 있다는 것이다. 최근에는 특정 프로바이오틱스의 섭취를 통해 우울증 증상이 완화하는 등, 인위적으로 이 장-뇌 축을 조정하고자 하는 시도들이 긍정적인 결과들을 맺어가고 있다.

마이크로바이옴 연구의 발전에 따라, 이제는 여드름이나 아토피로 인한 괴로움을 해결하기 위해서도 피부에 사는 미생물들에게 그 답을 묻는 시대가 되었다. 화장품 회사들도 이미 이 트렌드에 올라타며 ‘마이크로바이옴 스킨케어’라는 새로운 카테고리를 만들어 내었다. 입 속에 사는 미생물들은 충치나 잇몸병 같은 구강 질환뿐 아니라, 놀랍게도 심장병, 당뇨병, 심지어 알츠하이머 병에까지 영향을 미칠 수 있다고 한다. 매일 양치질을 꼼꼼히 하는 것이 단순히 입 냄새 예방이 아니라 우리 몸 구석 구석의 건강을 지키는 일이 될 수도 있다.

믿기 어렵겠지만, 분변을 이식하는 것은 첨단 의약학적 중재들 중 하나이다. 건강한 사람의 장내 미생물을 환자에게 이식하여 건강한 마이크로바이옴 구조를 만들어내고자 하는 치료법이라고 할 수 있다. 특히 항생제로 인해 장내 미생물 균형이 깨지기 때문에 발생하는 감염 질환들, 대표적으로 Clostridioides difficile 감염과 같은 질환을 앓는 환자들의 경우 분변 이식이 매우 효과적일 수 있으며, 심지어 미국 FDA에서 재발성 C. difficile의 감염을 방지하기 위한 제품으로 공식 승인까지 받았다. 이제는 건강한 사람의 똥이 누군가의 보물이 되는 시대가 도래한 것이다.

영양학적인 측면에서는 개인의 마이크로바이옴 프로필에 기반한 ‘정밀 영양미생물학’이 새로운 패러다임으로 등장했다. 같은 음식을 먹어도 어떤 사람은 살이 찌고 어떤 사람은 안 찌는 이유가 바로 장내 미생물 차이 때문일 수 있다는 것은 이미 잘 알려진 사실이다. 따라서 개인의 마이크로바이옴 구성에 맞춘 맞춤형 식단을 연구하는 것은 현대인의 건강한 삶을 위해 중요한 접근법이 될 수 있다.

당연히 마이크로바이옴은 인체에만 존재하는 것이 아니며 토양을 포함한 우리 주변 환경 어디에나 존재하고 있고, 따라서 농수산업에까지 영향을 미칠 수 있다. 토양 속 미생물들이 다양한 농작물의 성장과 영양 흡수를 돕는다는 사실은 이미 잘 알려져 있으며, 이를 활용한 지속 가능한 농업 효율화 전략들이 모색되고 있다. 미래의 농부들은 화학 비료 대신 유익한 미생물을 활용해 더 건강한 농작물을 키울지도 모른다.

이렇게 흥미진진한 마이크로바이옴이지만, 아직 풀어야 할 숙제도 많다. 사람마다 천차만별인 미생물 구성을 어떻게 분석하고 활용할지, 데이터과학, 통계학 그리고 인공지능 기반의 복합적인 접근법들이 이 복잡한 수수께끼를 푸는 열쇠가 될 것이다.

마이크로바이옴은 그저 미생물 집단이 아니라, 우리 건강과 웰빙의 숨은 주역이다. 이제 우리는 ‘나’라는 존재가 단순한 인간이 아니라, 수조 개의 미생물과 함께하는 ‘슈퍼 오가니즘’임을 깨닫고 있다. 앞으로 이 작은 우주를 어떻게 잘 돌보고 활용할지가 건강한 미래의 열쇠가 될 것이다.

University of Illinois at Urbana-Champaign에서 박사학위를 취득하고 2022년 국민대학교 과학기술대학 바이오발효융합학과 교수로 부임했다. 주요경력으로는 롯데케미칼 연구원, Washington University School of Medicine 박사후연구원이 있다.