KMU ARTS

이미지의 규범

(미술학부 김희영 교수)

우리는 이미지 홍수의 시대를 살고 있는 듯하다. 여러 형태의 공적인 광고뿐 아니라 우리 손안의 핸드폰에서도 수많은 종류의 이미지가 가시적인 정보를 전달하는 동시에 우리의 지적, 감성적인 관심을 끌기 위해 다양한 방식으로 시각적인 자극을 제공한다. 이렇게 과잉된 이미지의 시대를 살고 있는 지금, 보여주기 위한 것이 아닌 이미지를 생각해 볼 수 있을까? 일상적으로 감상 되는 것이 필요하지 않은 이미지가 있다면, 왜 그리고 어떻게 만들어졌을지 궁금해진다.

고대 이집트 문명이 남긴 유적을 되돌아보면 우리가 통상적으로 생각하는 이미지와 큰 차이가 있음을 알게 된다. 3천 년 역사의 고대 이집트 미술(c.3,100 BC-332 BC)은 이집트를 통치했던 파라오들을 기리는 추모 혹은 장례 미술이었다. 다시 말해서 살아있는 사람에게 보여주기 위한 것이 아니라 사망한 파라오들의 사후 세계를 위한 것이었다. 신격화된 지배자들의 영속성에 대한 믿음은 이집트 통치 체제에 중요한 요인이었다. 따라서 그들의 무덤은 파라오의 정치적인 위상과 치적, 사회와 문화상을 그림, 조각상, 상형문자에 담아 당시의 통치 질서를 포함한 사회상을 고스란히 기록해 놓은 역사적인 보고이기도 하다.

▲ [도 1]

무덤 안에 제작된 이미지에는 이집트인의 종교관이 내재 되어 있으며 파라오의 영적인 힘을 상징하는 신성하고 비밀스러운 형상이다. 그리고 파라오가 현세에 향유 했던 것들을 사후 세계에서도 지속할 수 있도록 실제를 대체하는 역할을 했고, 오랫동안 지속된 이집트의 정치, 종교 체계를 반영하였다. 따라서 파라오의 조각상이나 벽에 그려진 그림들은 엄격한 형식의 규범(canon)에 따라 제작되었고 예외적인 시기를 제외하고는 고정된 규범이 오랜 기간 지켜져 왔다(도 1). 그리고 사회적인 위계질서가 엄격했던 이집트 미술에서는 파라오의 형상과 그 외의 사람들의 형상을 재현하는 방식에도 차이가 있었던 점이 눈에 띈다. 규범에 따라 변함없이 지속된 파라오의 형상에 비해 파라오를 위해 일했던 사람들은 비교적 사실적으로 묘사된 것을 볼 수 있다 (도 2).

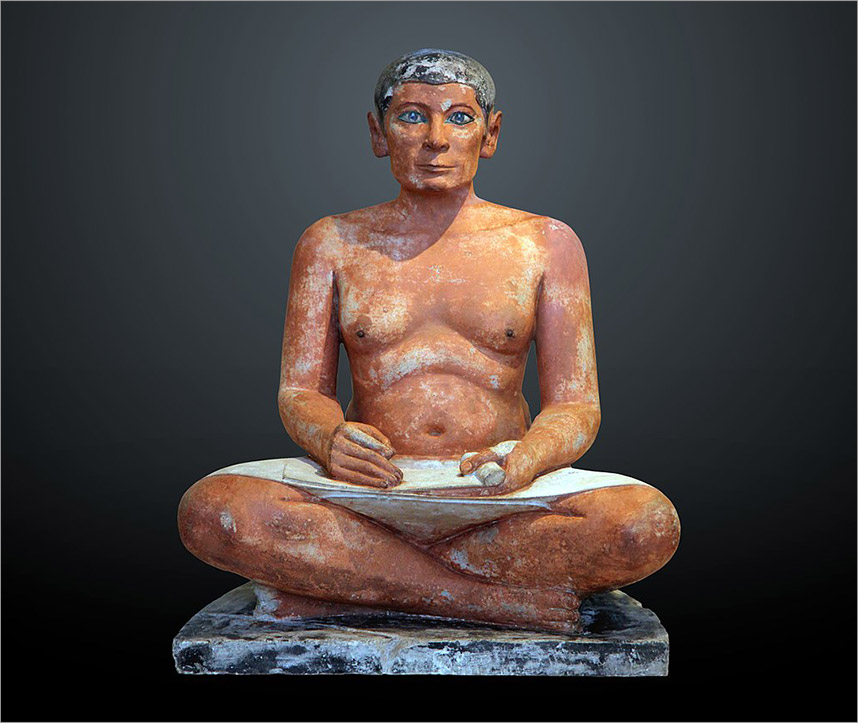

▲ [도 2]

이러한 문맥을 고려한다면, 출토되어 무덤이 아닌 미술관에 전시된 고대 이집트 미술에서 보여지는 특정한 재현의 법칙을 이해하는데 도움이 된다. 원래 있었던 무덤에서 부여된 제의적인 역할에서 벗어나 현대의 제도적인 공간인 미술관에서 미술품으로 전시되고 있는 이집트 형상들은 독특한 형태로 우리의 눈길을 끈다. 거의 3천 년간 형태의 변화 없이 부동의 자세를 취하고 있는 파라오의 조각상이나, 다소 만화 같기도 한 기호화된 벽화를 얼핏 보면 인체를 재현하는 기술이 부족하지 않았나 하는 생각이 들기도 한다. 그러나 현대적인 의미의 미술이라는 개념이 부재했던 시기에 만들어진 형상에 현대의 미적 기준을 적용하기는 힘들다. 우리는 가시적인 세계의 사실적인 재현에 높은 가치를 부여해 왔지만, 비가시적인 세계에 존재할 영적인 존재를 위한 이미지를 동일한 기준으로 평가할 수 없을 것이다.

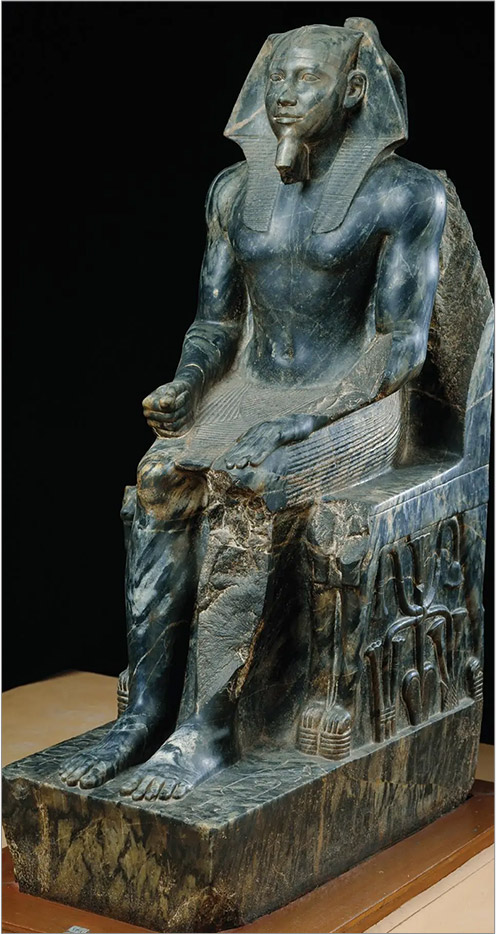

▲ [도 3]

파라오 조각상의 한 예를 살펴보자(도 3). 영속될 지배 체제와 권력을 상징하는 지배자의 형상은 아주 단단하고 어두운 색의 돌로 제작되었다. 그리고 파라오의 개인적인 특성을 재현하기보다는 세부 묘사를 최소화하고 균형과 비례를 준수한 엄격한 규범에 따라 통치자의 위엄을 이상적인 형상으로 구현하였다. 정면을 바라보고 경직된 자세로 왕좌에 앉아있거나 서 있는 파라오의 조각 형태는 몇천 년간 변함없이 유지되었다. 사후 세계를 믿었던 이집트 문화에서는 불멸하는 파라오의 영혼(ka)의 거처를 마련하기 위하여 파라오의 사체를 미이라로 보존하는 동시에 신격화된 파라오의 조각상을 제작하였다.

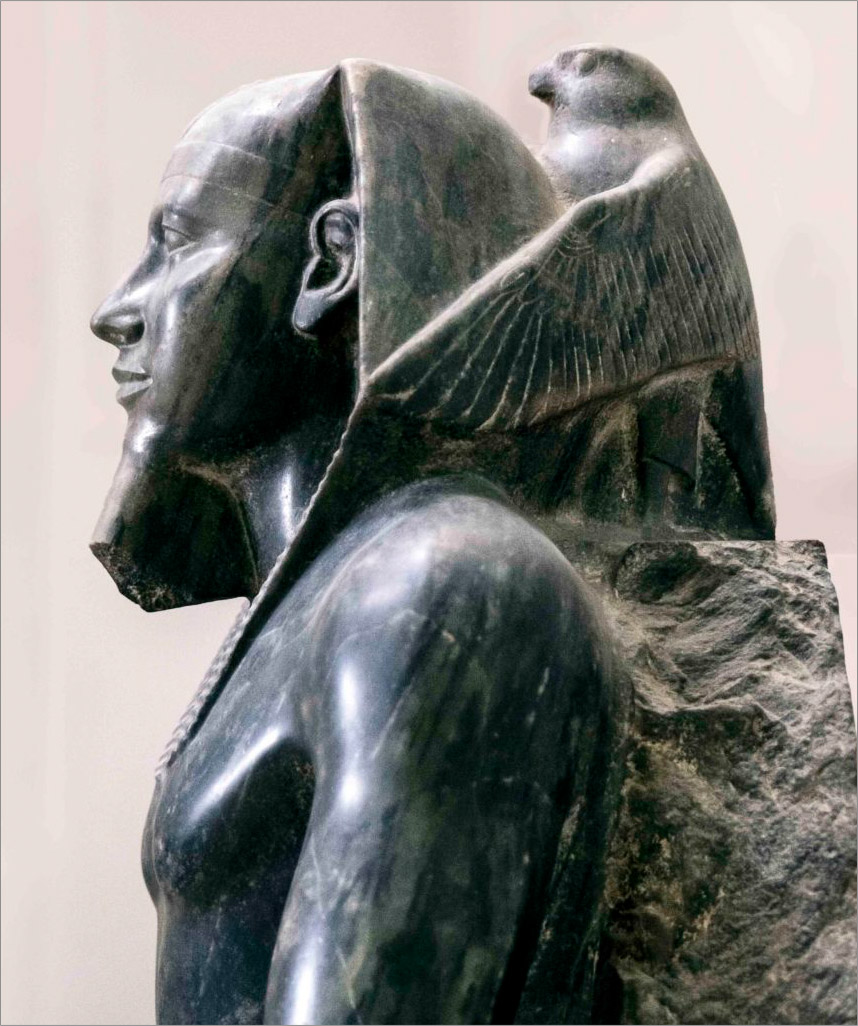

▲ [도 4]

매의 형상을 한 호루스(Horus) 신이 날개를 펴서 카프레(Khafre)의 두상을 뒤에서 감싸고 있어 카프레 통치의 신성함을 상징적으로 보여준다(도 4). 호루스의 날개가 카프레의 두건과 겹쳐지고 호루스의 형상이 크게 부각 되지 않도록 하여 신의 엄호를 보여주면서도 카프레 자신이 신임을 각인시킨 절묘한 형태가 돋보인다. 엄격한 규범으로 구현된 파라오의 조각상은 시간이 멈춘 듯한 혹은 현세의 시간과 무관한 영원성을 보여주며 사후 세계에서도 영속될 그의 권위를 암시한다.

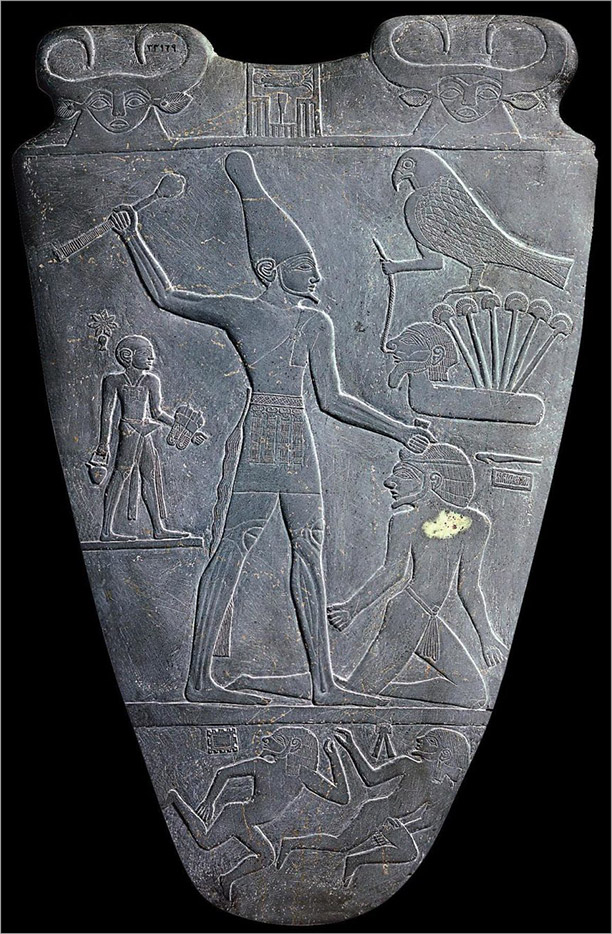

▲ [도 5]

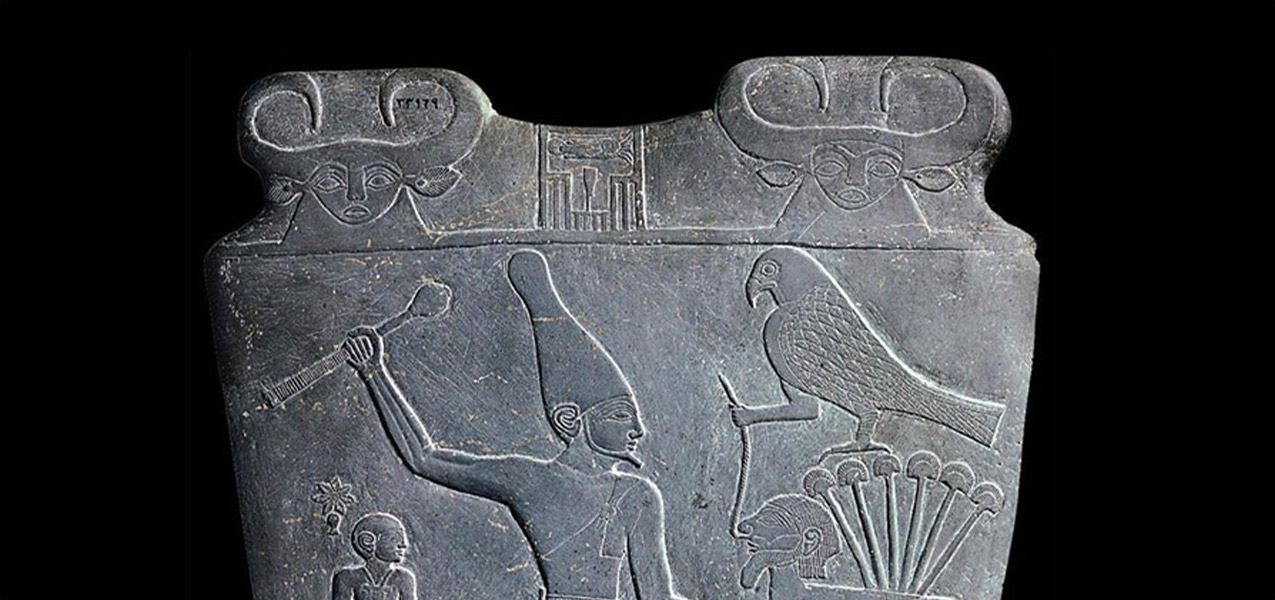

파라오의 전형적인 조각상뿐 아니라 벽화나 부조로 남겨진 평면적인 이미지들도 엄격한 규범을 따랐다. 조각에 비해 평면 이미지는 다소 자의적인 규범이 두드러진다(도 5). 이 부조는 이집트를 최초로 통합한 파라오인 나르메르(Narmer)의 치적을 기록하고 있다. 파라오의 권위를 강조하기 위해 그를 가장 큰 형태로 중앙에 배치하고 적의 머리채를 잡고 서 있는 강한 인물로 제시하고 있다. 매의 형상인 호루스 신을 파라오 두상 근처에 두고 그의 발밑에 무릎 꿇고 있는 포획한 적들을 놓아 개념적으로 중요한 것을 단순하게 제시하였다.

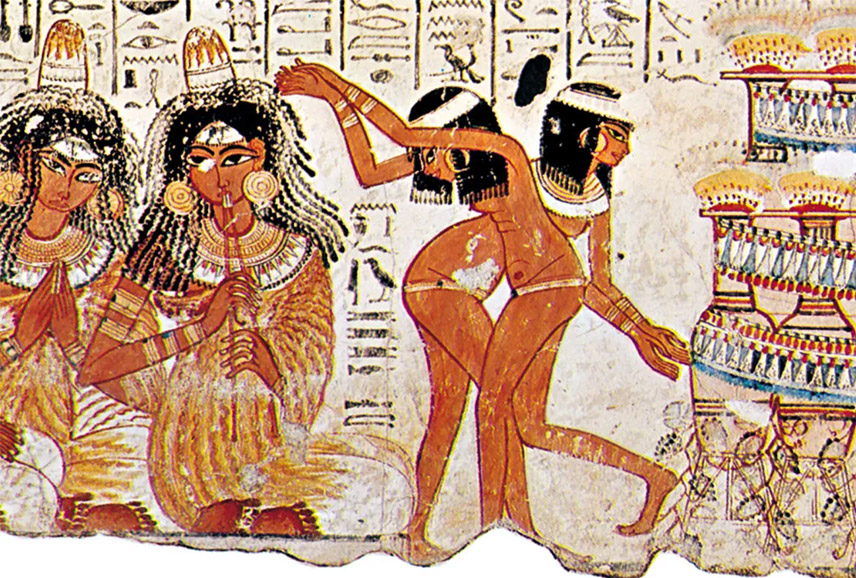

그리고 인체는 한 시점에서 관찰한 형태가 아니라 개념적으로 알고 있는 대표적인 형태들을 조합하는 과정에서 추상화되고 왜곡되었다. 즉, 측면에서 본 얼굴 위에 정면에서 본 눈이 있고, 어깨는 정면을 향하고 있으나 허리부터 두 다리는 측면에서 본 모습이다. 두 발은 왼쪽 오른쪽의 차이가 없이 동일 형태가 반복되고 있다. 이처럼 파라오의 이미지는 일정한 규범에 따라 구현된 반면, 문화상을 기록한 평민들의 이미지는 상대적으로 자유로운 것을 볼 수 있다. 춤을 추고 악기를 연주하고 노래하는 여인들은 유연한 곡선과 정면의 얼굴을 보여주기도 한다(도 6).

▲ [도 6]

이처럼 파라오의 사후에 그의 영혼이 향유 할 세계를 기록한 이미지들은 우리가 보는 실제 세계와는 다른 규범에 따라 제작되었다. 영혼의 불멸성을 믿고 신이 부여한 통치자의 권위를 기리기 위해 만들어진 고대 이집트의 미술은 신성함과 영원성을 상징하기 위해 고도로 추상화되었다. 시·공간의 제약을 벗어난 사후 세계를 위한 이미지는 현세의 사실적인 형태가 필요하지 않았다. 이집트 미술에 내재된 이러한 의도가 고려되지 않고 다른 문화적인 배경에서 제작된 다양한 미술품들과 형식적인 비교의 대상으로 접근한다면 이집트 미술의 본질적인 특성을 이해하기 힘들 것이다. 이집트 장례 미술이 출토되어 서구 근대 미술관에 소장되는 과정에서 본래의 제의적인 역할이 박탈되고 독특한 형태의 진기한 미술품으로 전시되고 감상 되는 현상이 가져올 수 있는 오류를 풍자한 한 만화가는 현대인의 피상적인 태도를 반성적으로 재고하게 한다 (도 7).

▲ [도 7]

도 1 King Menkaure and queen, 2490–2472 B.C., 4th Dynasty, Old Kingdom, greywacke, 142.2 x 57.1 x 55.2 cm

도 2 Seated Scribe, c. 2500 B.C., c. 4th Dynasty, Old Kingdom, painted limestone with rock crystal, magnesite, and copper/arsenic inlay for the eyes and wood for the nipples, found in Saqqara

도 3 King Khafre Enthroned, from Giza, Egypt, c. 2520–2494 B.C., 4th Dynasty, Old Kingdom, diorite. 168 cm high

도 4 King Khafre Enthroned, detail, 4th Dynasty, Old Kingdom

도 5 Palette of King Narmer, c. 3000–2920 B.C., Predynastic, greywacke (slate), from Hierakonpolis, 2’ 1” high

도 6 Egyptian dancing, detail from a tomb painting from Shaykh ‘Abd al-Qurnah, Egypt, c. 1400 B.C.

도 7 New Yorker cartoon by Alain, October 1st, 1955

서울대학교 영어영문학과 학사 및 동대학원 미술이론 석사, 미국 시카고대학교 서양 미술사 석사를 거쳐 아이오아대학교 서양미술사 박사학위를 받았다. 2009년 국민대학교 예술대학 미술학부 교수로 부임했으며, 서양미술사학회장 및 한국미술이론학회장 등을 역임했다.